画面言語の考えを使って、物理や数学の内容ををわかりやすく提示する ウェブ上の電子教科書の開発を試みています。 画面言語で理解スムーズ! 動く電子教科書 力学 (上) をご覧ください(左図はその第1ページです)。 これは筆者がいくつかの大学で行った 講義の資料、オンライン授業など をもとに加筆修正して作成しているものです。 今後、電磁気、熱学、光学、近代物理学、専門課程の量子力学、大学院の素粒子物理学等に広げたいと考えています。 詳しい研究開発の経過については、本会例会や物理学会での報告をご参照ください。

画面言語 とは、テレビ、スマホ、PC、インターネット、各種機器のパネル等で、音声、文字と共に、図形、動画、表等の要素の配置、動作、操作、応答等を駆使した人間の情報伝達の新しい様式です。

人々はそれらの要素の意味、その配置、操作の意味や規則を知識として蓄え、自由自在に使ってコミュニケーションしています。

例えば右図はスマホのGoogleで「動く電子教科書」で検索して、私たちの電子教科書がヒットしたところです。

これをクリックすると電子教科書の目次のページが表示され、各セクションの題字をクリックすると講義動画を見ることができます。

これに限らず、どんな場面を見ても様々な記号が意味を持って配置され、周知の規則に従って反応し動作します。

これは従来の言語(音声言語や文字言語)における語彙や文法に相当するものです。

今日、周りを見ると、電子画面の機能を使ったコミュニケーションが我々の活動に広く深く浸透し、従来言語を包括して大きなウエイトを占めるようになっています。今、新しい「言語」が生まれつつあるのです。

筆者らはこれを「画面言語」と呼んでいます。

詳しくは筆者らの研究報告

「電子画面言語の研究」

をご覧ください。

人々はそれらの要素の意味、その配置、操作の意味や規則を知識として蓄え、自由自在に使ってコミュニケーションしています。

例えば右図はスマホのGoogleで「動く電子教科書」で検索して、私たちの電子教科書がヒットしたところです。

これをクリックすると電子教科書の目次のページが表示され、各セクションの題字をクリックすると講義動画を見ることができます。

これに限らず、どんな場面を見ても様々な記号が意味を持って配置され、周知の規則に従って反応し動作します。

これは従来の言語(音声言語や文字言語)における語彙や文法に相当するものです。

今日、周りを見ると、電子画面の機能を使ったコミュニケーションが我々の活動に広く深く浸透し、従来言語を包括して大きなウエイトを占めるようになっています。今、新しい「言語」が生まれつつあるのです。

筆者らはこれを「画面言語」と呼んでいます。

詳しくは筆者らの研究報告

「電子画面言語の研究」

をご覧ください。

「動く電子教科書」ではこの電子画面言語を駆使して物理や数学の抽象的な内容を分かり易く伝えるように工夫しています。

別の枠をスライドインさせて既掲、既知事項等を提示したり、吹き出しである概念や言葉を補足説明したりします。

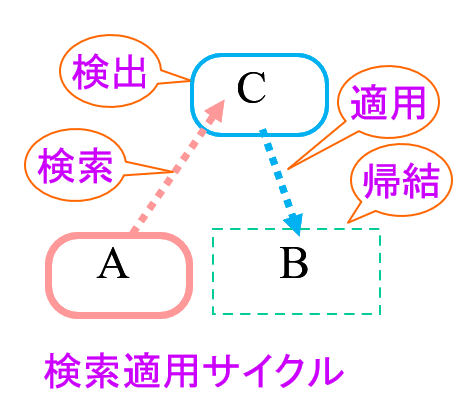

右図のようにA→Bの展開でCを使うとき、読者の検索負荷は大きいものがありますが、

これを支援するため図のような「検索適用サイクル」を用います。

まずAの囲み線の点滅で注意を喚起し、AからCへのオレンジ色矢印で誘導してCの囲み線で検出結果を示し、CからBへの青色矢印で帰結を誘導・提示します。

既知の式や図中の具体概念との繋がりを提示するのに極めて有効です。

これらを使った電子教材を試作し、学生諸君に使ってもらったところ、負荷が著しく軽減されて理解がスムーズになり、体系的理解に寄与することが観察されました。

実際に画面言語を使った

例題の解説動画

(正四面体の体積を求める)

を見て体験してみてください。

「動く電子教科書」ではこの電子画面言語を駆使して物理や数学の抽象的な内容を分かり易く伝えるように工夫しています。

別の枠をスライドインさせて既掲、既知事項等を提示したり、吹き出しである概念や言葉を補足説明したりします。

右図のようにA→Bの展開でCを使うとき、読者の検索負荷は大きいものがありますが、

これを支援するため図のような「検索適用サイクル」を用います。

まずAの囲み線の点滅で注意を喚起し、AからCへのオレンジ色矢印で誘導してCの囲み線で検出結果を示し、CからBへの青色矢印で帰結を誘導・提示します。

既知の式や図中の具体概念との繋がりを提示するのに極めて有効です。

これらを使った電子教材を試作し、学生諸君に使ってもらったところ、負荷が著しく軽減されて理解がスムーズになり、体系的理解に寄与することが観察されました。

実際に画面言語を使った

例題の解説動画

(正四面体の体積を求める)

を見て体験してみてください。

動く電子教科書、画面言語の研究は緒に就いたばかりですが、 今日のICTの進展に鑑みると、これから益々必要とされ、大きく発展することは必至です。 今やらなければならないことがたくさんあります。 例えばアプリ横断的に画面言語の語彙を収集し分類を確立し検索システムを作ること、 文法事象を抽出し体系をつまびらかにすること、 そして、それを活用したアプリや各分野の動く電子教科書を開発することなどです。 興味をお持ちの方、同好の士はぜひご連絡、ご協力ください。 共に作っていきましょう。

情報と教育 担当 赤間啓一(会員)